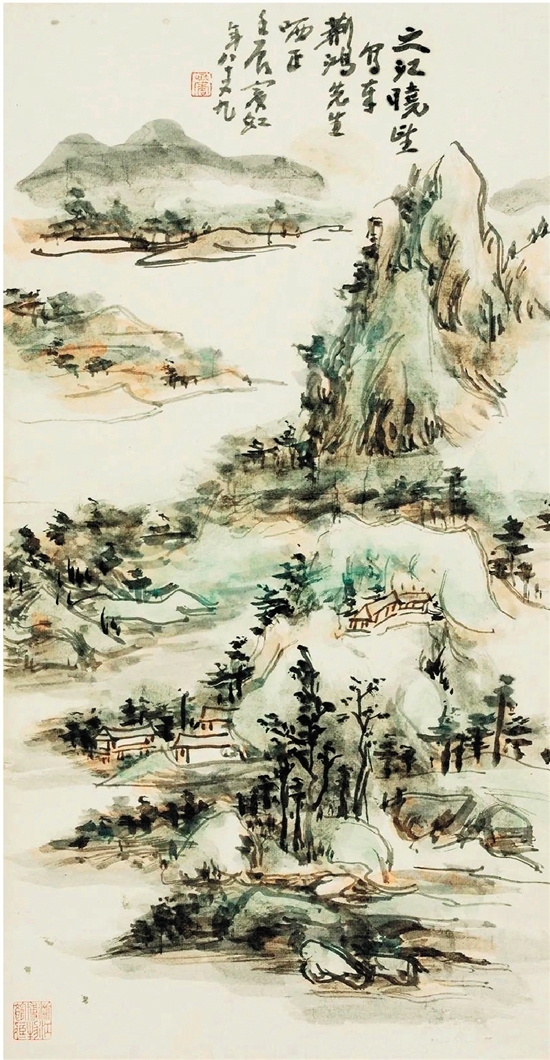

黄宾虹 之江晓望图轴 浙江博物馆藏

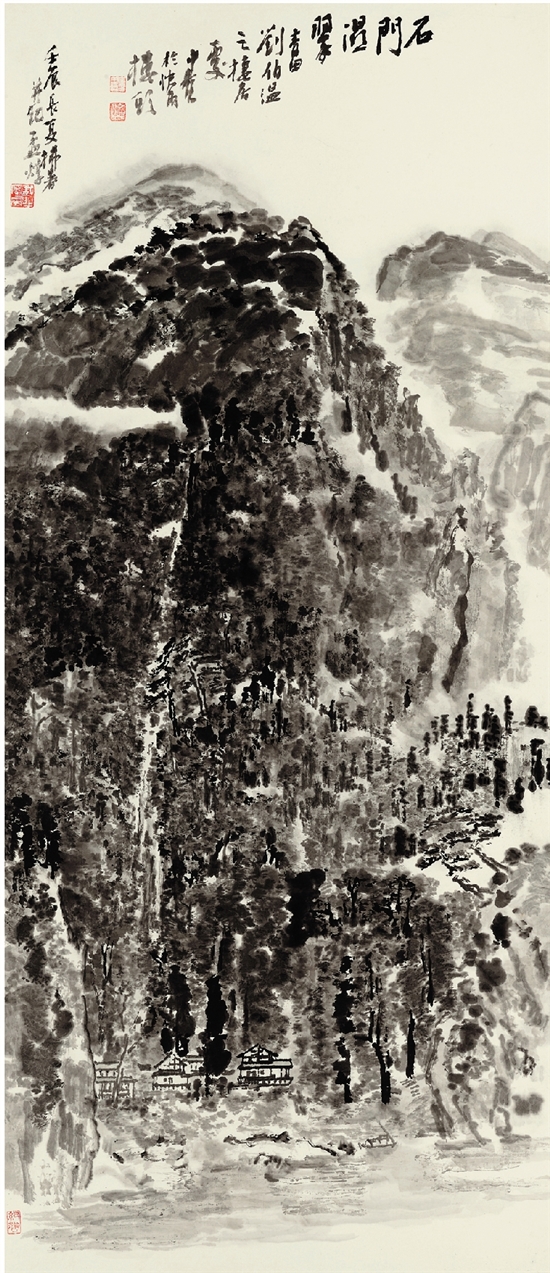

童中焘 石门湿翠

-陈云刚方辉

□受访者:童中焘(李可染基金会艺委会委员、潘天寿基金会委员、中国美术学院教授,享受国务院政府特殊津贴)

□采访人:陈云刚(中国美术学院教授、教育部硕博学位中心评审专家);方辉(山东艺术研究院美术研究所副研究馆员,浙江黄宾虹画院副院长)

方辉:童先生好!您是当代浙派山水画的领军人物,您写黄宾虹的许多文章,包括《中国画画什么》、以及刚出版的《映道——中国画笔墨的实践与思考》等,都是立足于民族精神的研究来看黄宾虹的。想请您谈一下应当如何认识黄宾虹的艺术,或者说我们如何通过黄宾虹把中国画的文脉接续下来。

童中焘:黄宾虹的研究是不容易的,你们年轻人有学习的精神就好。我记得傅雷在《对纪念已故画家黄宾虹先生百年诞辰及编印画册意见》中曾经说过“黄老不仅为吾国现代杰出之山水画家,且为康熙以后数百年来有数之大家”,我认为这个评价是准的。

陈云刚:我记得1980年2月的《美术丛刊》里王伯敏先生有一篇文章,专门讲黄宾虹怎么画山水的步骤,先勾勒,再上墨,再补笔,点墨或点色,破墨、泼墨、铺水等这么一个序列。后来王先生又告诉我,是黄宾虹提出了一个“水法”的概念。前段时间我买了一套十卷本的《黄宾虹全集》,王伯敏先生是主编,您是分册的主编,是2006年山东美术出版社和浙江美术出版社一起出版的。

童中焘:作品没有都编进去,很多好画没有编进去。

陈云刚:但我看了非常地激动,里面包括书法、写生、诗词、文章都编进去了。我们都知道,“师古人,师造化”的道路是黄宾虹毕生追求、实践、阐释的东西,但这条路的历史内涵和具体所指我们却不太清楚,还是请童老师指教。

童中焘:噢!这个不大好说,这需要反复体悟还要多读书、多看画,董其昌讲,读万卷书,行万里路嘛!1943年傅雷给黄宾虹的信里就讲绘画的目的不止于吸取古人的精华,更须为后来开辟新路,这样才能艺术长新,这就是黄宾虹“师古人,师造化”的目的。

编《黄宾虹全集》的时候,我给王伯敏讲,评论文章最重要的放两篇就可以了:潘(天寿)老的文章和傅雷的文章。

陈云刚:《黄宾虹全集》编出来以后,大师的全貌和价值都在里面了。

童中焘:潘老写黄宾虹的是《五百年其间必有名世者——黄宾虹先生的绘画》。

方辉:潘天寿先生的这篇文章也被称为《黄宾虹先生简介》,60年代是为了黄宾虹画集出版专门写的。潘天寿先生在上海时期就认识黄宾虹,因为佩服黄宾虹先生的学问并敬为师长。黄宾虹先生去世以后,大家都在讨论黄宾虹在未来的影响力会有多大,有的说一百年,有的说两百年,潘天寿先生引用了孟子的话称黄宾虹“五百年间必有名世者,吾于先生之画学有焉”。潘老文中有句话是对黄宾虹学问根柢的概述,“兼攻经史与图释老氏及金石文字之学,均深有造诣”,我想是讲黄宾虹先生用山水画表现老子的意旨“深有造诣”,是不是这个意思?

童中焘:对!这个很重要。

方辉:我想这里面有个问题,就是在黄宾虹的艺术成熟之前,中国画虽然被赋予了极高的哲学式的描述,比如荒寒、空寂、虚实等理论,但也大多是在理论层面的探讨,语言技法上却一直不是很理想,存在着技法与道的脱节现象,即使是在唐宋,也只是在道与技相对完整中的统一,其它时代就更不足论了,因此我认为晚年黄宾虹的艺术成功就是特别重要的事,他的新技法和老庄道的境界比较完美地结合了,前人画面里刻意有为的东西几乎见不到了,从这个角度讲,他就是超越了任何一个古代大师的。但当时的知音可能也就是潘天寿和傅雷两位先生真正地读懂了他。

童中焘:对!

方辉:我在您编写的新书《映道——中国画笔墨的实践与思考》中还有幸地看到了1966年潘老临摹黄宾虹的山水作品。

童中焘:潘老临摹黄宾虹的山水画作品,注重的是对笔墨的思考与体验,他临摹八大就侧重构图和章法,他是有目的地学古人,不是简单地临摹。潘老的临摹真是认真啊!他1966年还在思考和消化黄宾虹的笔墨。他的钻研精神也是惊人的,他特别重视黄宾虹的用笔,经常给我们讲黄宾虹的笔墨,我们都是受到他的影响。

陈云刚:童先生,您有没有见过黄宾虹?

童中焘:没有,他1955年去世的,我1957年才来的浙江美院。

陈云刚:您那时候知道这位山水画大师在美院吗?

童中焘:入学前不知道,进来以后才知道的,他没有教到我,姚耕云、方增先、周昌谷他们都上过黄宾虹的课,他们说,黄宾虹一上课就讲《周易》。

我记得1961年傅雷给朋友刘抗写信说,以他数十年看画的经验来说,近世大师只有“宾虹、白石两家”,但白石又稍嫌读书太少,宾虹先生则广资博取,不宗一家一派,综合前人以成大家。那个《诗书画》杂志就有傅雷和黄宾虹的文章。

方辉:有理论家认为黄宾虹不懂印象派,其实黄宾虹在民国的时候,是很开放的,对西方印象派、立体派、野兽派都有研究。

童中焘:对的!黄宾虹是懂的,但黄宾虹还不是简单地中西结合,他发展的还是中国人自己的文化,东西方是两个体系,原有的东西可能更珍贵,我们不要搞丢了。这在西方也是这样,他们不会轻易否定自己的传统,但会开放地了解其它文化。现在还是进步了,我们对黄宾虹的研究比过去深入多了。我今天看他的画,可以看出他借鉴了很多油画的笔触,用破毛笔画,虽然出现了许多粗糙的笔触,但点子像钉子砸在石头上一样结实,还是中国写意的方法,一层层的很丰富。

陈云刚:他用的毛笔好像不太讲究。

童中焘:他的毛笔是在嘴巴里先咬一咬再画,他是不洗笔的,无所谓。

方辉:解放以后马一浮先生当时也在杭州,任浙江省文史馆馆长,1950年以后他和黄宾虹经常谈国学,也来美院看过黄宾虹的藏品展。

童中焘:他是住在蒋庄。

方辉:马一浮有个学生叫王伯尹常往来于两人之间。昨天我的朋友金心明说从栖霞岭黄宾虹故居走上去有个山洞,以前熊十力也在里面住过,熊十力也是黄宾虹的朋友,他研究儒学和唯识宗,只不过1948年黄宾虹搬到栖霞岭的时候,熊十力已经不在杭州了,浙大的夏承焘先生帮他转交过书信给黄宾虹,我想他们一定常探讨一些很深的学问。我这次知道黄宾虹门前的小水沟以前叫“桃花溪”,因为栖霞岭的上面种满了桃花,到了春天一片彩霞,很漂亮,黄宾虹先生快90了还天天爬栖霞岭、葛岭,眼睛不好也还天天作画,与来访客人兴致勃勃地谈中国画法和中国文化。

我认为黄宾虹的国学实际上是被他的画名掩盖了,黄宾虹不是用文史哲的语言方式来表达的,而是用绘画艺术来呈现的,他的画融合了许多现代考古学发明后的新国学,更高级。我认为我们要多注意黄宾虹的国学讲述。

童中焘:是的,对黄宾虹的实践和画学理论的研究,绝不能“作为中国画学转型过程非普遍意义上的存在”,把他仅仅定位于特殊意义中的个案,现在很多说中国文化的转型,只是一个空洞的时髦词,黄宾虹的意义应当是普遍的,他的绘画代表了一个大时代的学术高度。黄宾虹和马一浮、潘老、傅雷等人的交流是为了“树百年之基”,为中国的未来考虑。傅雷称黄宾虹“在综合前人方面,石涛之后,宾翁一人而已”,他盛赞黄宾虹是为了学术昌明而深入传统精神,我称傅雷是有“艺术良心”和“真诚纯粹”的人,他的目的是“借触类旁通之功为创造中国新艺术作准备”,但我们现在写文章就不是这样。黄宾虹和傅雷都是围绕着“民族性”展开的学问。

黄宾虹也是一个“时代的人物”,但他同时又是永久的人物,因为他的理论是经过实践检验的,是经世致用的。看画要整体去研究中国文化的美学特征,不能太窄,更不要太主观偏爱。有一张雪景的院画你们记不记得?是五代赵干的《江行初雪图》,黄宾虹看了很喜欢。陈佩秋就因为这张画看不起黄宾虹,她不喜欢这张画。

方辉:我看黄宾虹的画就有一种感觉,我记得黄宾虹先生说过“力大于身”这句话,这个肉体的力量是有限的,加上心念的气力中国画的韵味才会出来。黄宾虹先生在生活中一定是一个非常谦虚的人,处处皆让,与世无争,但他的内心又是极其坚韧自信的,很强大,下笔没有一丝燥气,有力挽万牛的气力。

童中焘:往内!

方辉:黄宾虹先生得意的“渍墨”法,老先生们还在探讨吗?

童中焘:吴茀之先生说要把磨的墨弄干了再蘸水画。

方辉:方增先和朱金楼两位先生认为是“浓墨蘸水法”,是从海派蒲华过来的方法。

童中焘:对!屋漏痕,饱含水分的笔墨方法。潘老和黄宾虹的泼墨里面都是有笔法的,都是厚重的、含蓄的,不是轻飘飘的泼洒,浙派是讲究温和、刚健的东西。