马国俊:教授、国家一级美术师(正高二级),现任甘肃省文学艺术界联合会副主席、中国艺术研究院书法院研究员、享受国务院特殊津贴专家、甘肃省委、省政府授予文艺突出贡献奖、西北师大特聘为美术学院书法学硕士生导师;历任甘肃省人民政府参事、甘肃画院院长、甘肃书法院院长、甘肃美术馆馆长;中国书法家协会会员、甘肃省书协顾问。

文学艺术界联合会副主席、中国艺术研究院书法院研究员、享受国务院特殊津贴专家、甘肃省委、省政府授予文艺突出贡献奖、西北师大特聘为美术学院书法学硕士生导师;历任甘肃省人民政府参事、甘肃画院院长、甘肃书法院院长、甘肃美术馆馆长;中国书法家协会会员、甘肃省书协顾问。

研究成果获中国文联、中国书协第二届兰亭奖理论提名奖;甘肃省委、省政府第九届、第十届社会科学最高奖,甘肃省高校社会科学奖。在《新华文摘》《中央民族大学学报》《西南大学学报》《敦煌研究》《中国书法》等学术性杂志和专业性报刊上发表的有关专业研究论文100余篇。

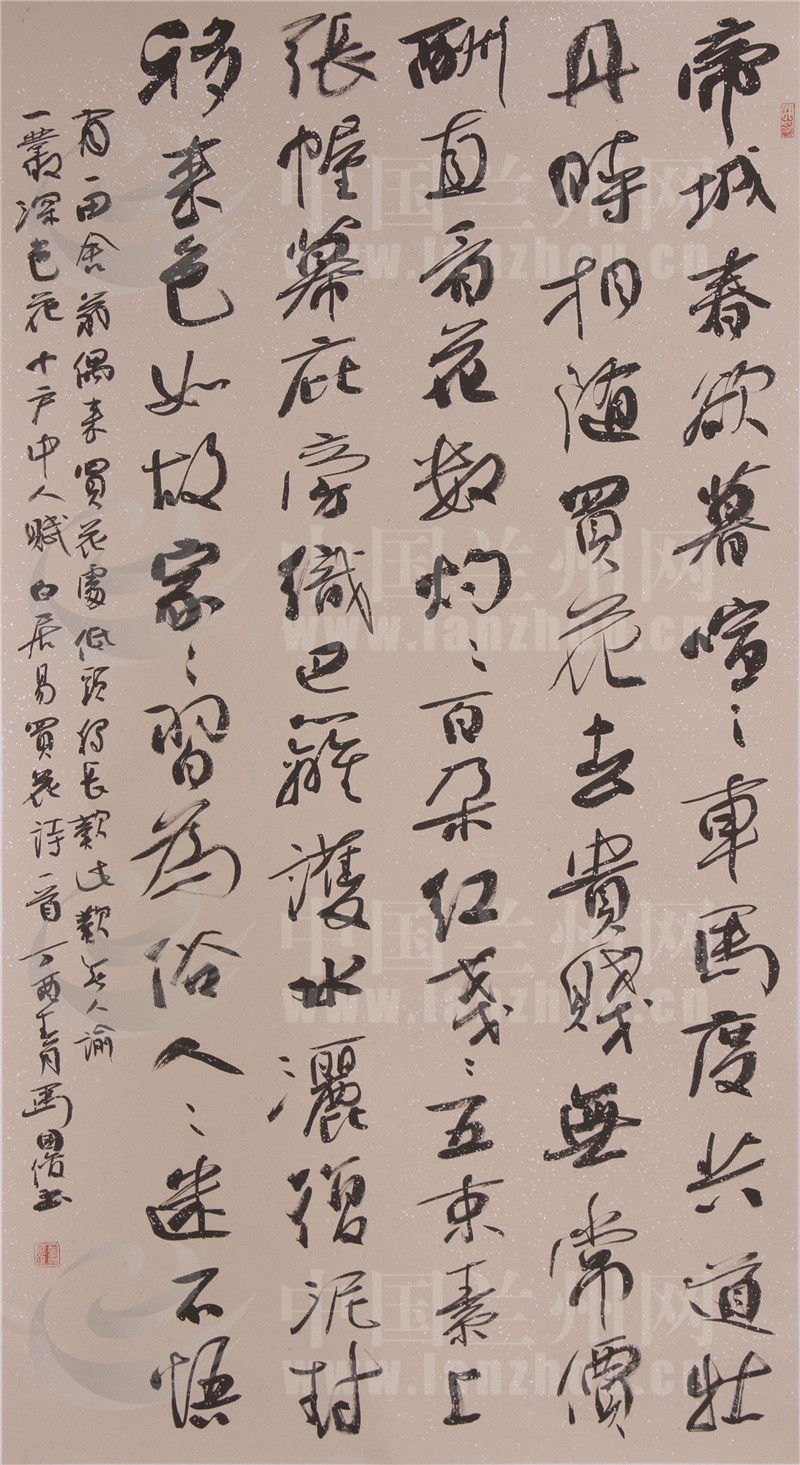

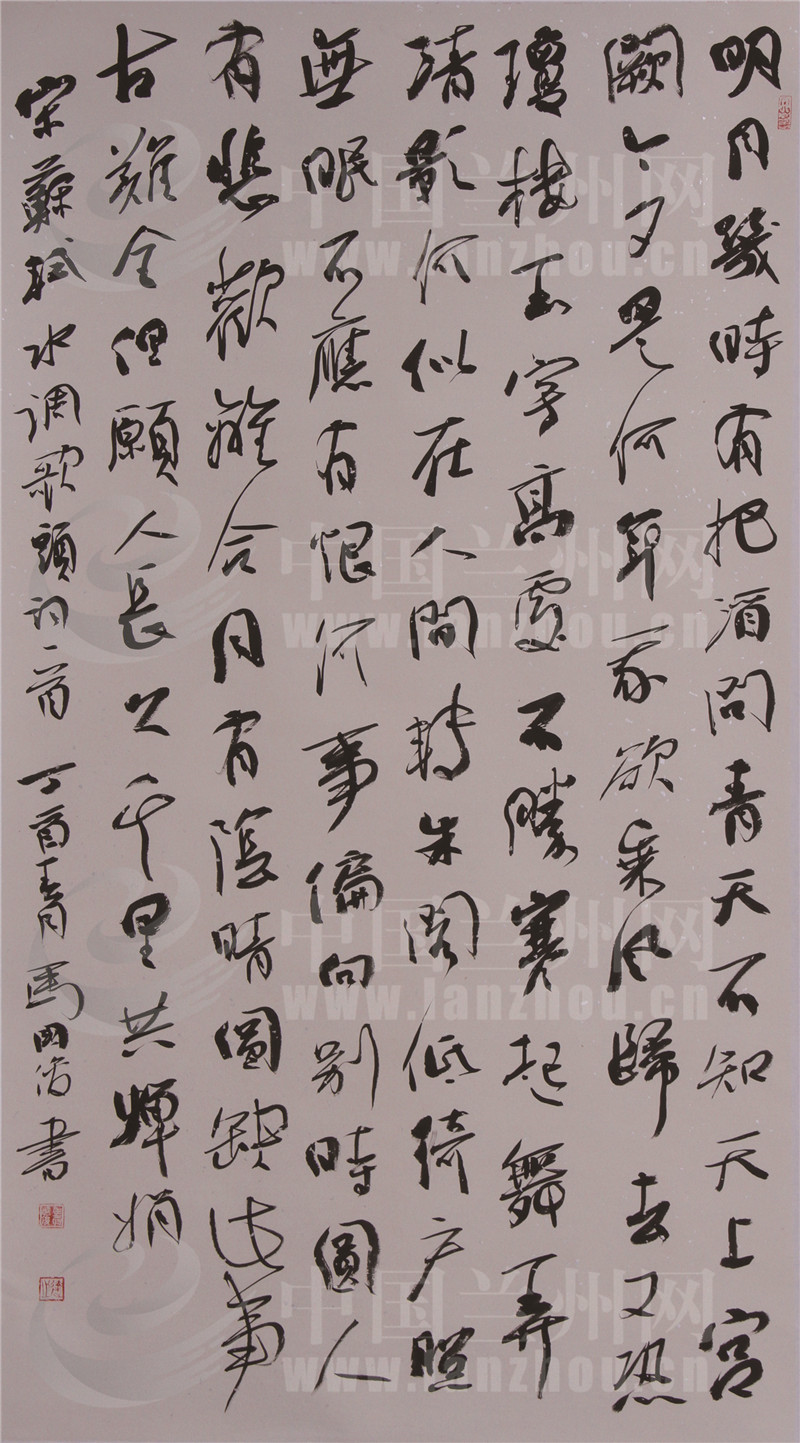

创作成果获甘肃省委、省政府第三届、第四届、第五届敦煌文艺奖;作品入选中国书协全国第三届正书展、全国第二届行草书展;全国第二届、第三届教学成果展等。

出版专著《书法散论》《精意向真》《书境》《敦煌书韵》《写字》;教材《大学艺术素质教程》《大学书法》《马国俊楷书——金刚般若波罗蜜经》《马国俊行书——甘肃赋》等。

主持并完成结项国家社会科学基金艺术学项目(07EF81)《敦煌书法艺术研究》等国家课题1项;文化部“全国画院优秀创作研究扶持计划”项目1项。

汉魏遗响——马国俊的书法与书学

朱中原

我对甘肃书家马国俊的书法与书学接触已久,虽与其仅一面之缘,但我自诩对他的书法与书学还是有不少了解的。但正因这种自信的了解,反倒增加了我的一种压力,故此迟迟不敢动笔。我有一个习惯或者说是毛病,对自认为熟悉或了解的人,往往不敢轻易下笔,这个是我难言的苦衷,不知如何与外人道也。其实,给陌生人写文字反而相对简单,天马行空,信手而来即可。但给自己熟悉的人写文字,却往往缩手缩脚,不知如何下笔。

其实,每当翻看马国俊的作品与文字,我都十分心仪。可以说,每每有好感。但这种好感,或许静静地欣赏更好,如用文字说出来,我不知道是否会有误解。

说了这么多废话,是想说,马国俊在我心目中,是有太多值得言说的。无论你从哪一方面去言说,都有其价值。但也正因这种多角度,才有下笔时选择的困难。马国俊阅历丰富,练达沉稳,儒雅俊秀,为人处事一如他的书风,如涓涓细流,注入你的内心,我想,一个没有丰厚内涵与修养的人,是很难做到这样的。或许,用现在的一些套话来写他的书法,是不大合适的,他的思想很丰富,视野很广阔,研究也很全面,既有书法学的研究,也有教育学和社会学的研究,仅就书法学而论,即涵盖很广,既有书法史研究,也有书法美学研究,还有书法创作学研究,书法教育学研究,书法批评学,可以说,囊括了书法学的方方面面。他的社会活动、行政事务很繁杂,却能有如此之多的精力潜心于书法创作与书学研究,这是我颇感惊讶的。

在我看来,写马国俊,如果要把他的书法创作与书学研究分开来写,或者分类来写,那恐怕多少会对他产生误读,因为这于他来说,本来就是一体两面么,本来就是不分家的么。还有,如果把马国俊的书法创作理路仅仅锁定在宋元明清这个范畴,我认为还是太局限了,而且恰恰忽略了最为重要的东西,那就是他对汉魏精神的追寻。马国俊对汉魏精神的追寻,贯穿在他整个的书法精神中,这其中就包括他的创作与研究。他一直有这种精神自觉。

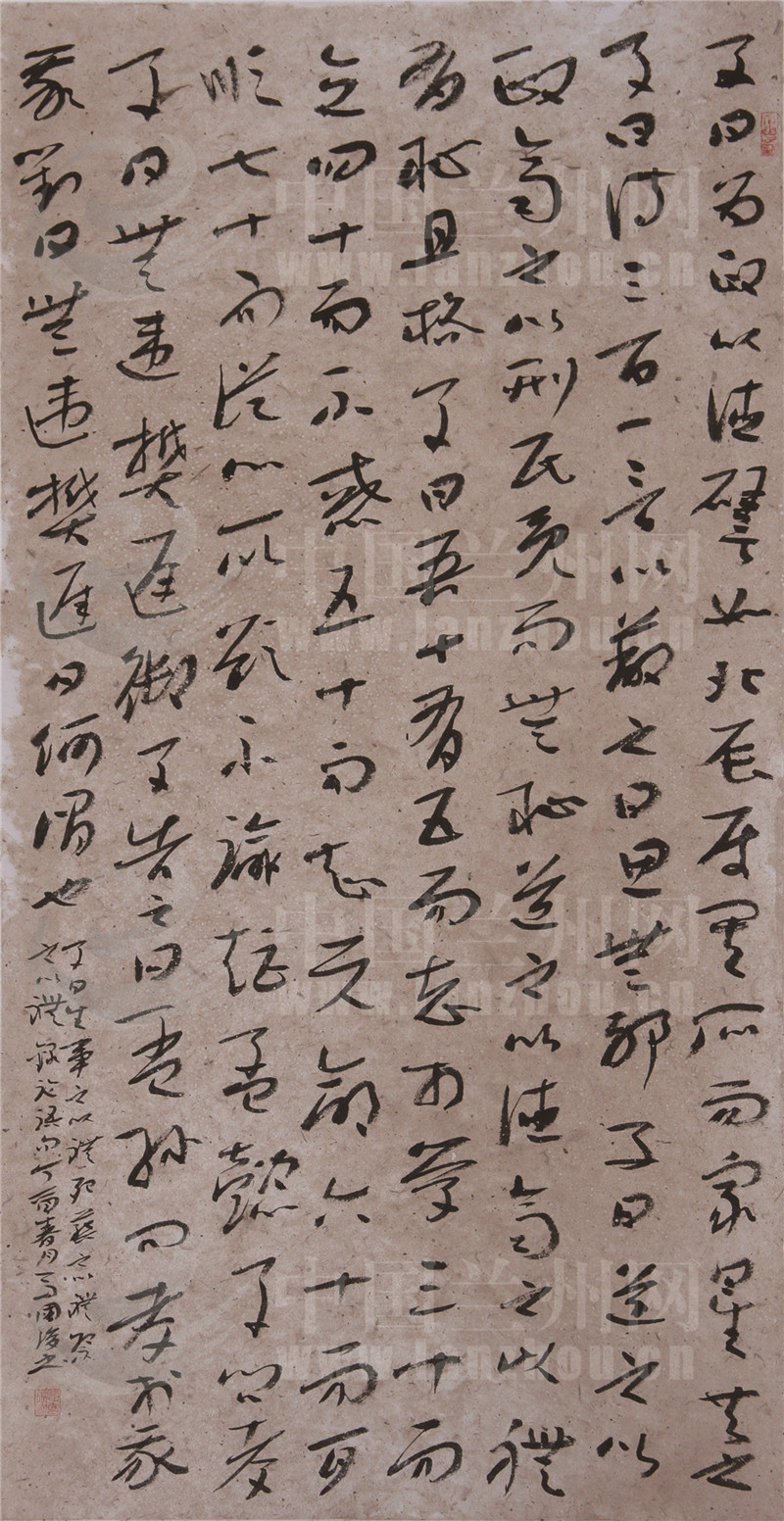

其实,看马国俊的楷书不难发现,他对汉魏精神的探寻是下过很大功夫的。他以学人的敏锐眼光,发现这个时期,恰是中国楷书演变时期,而楷化的历史,楷书的演进史,便是中国书法逐步走向自觉的历史,这期间,中国书法史发生了巨大的转变,即书法体式由古体走向了今体,由分书走向了楷书,隶书开始解体,真书开始走向历史舞台,而与之相伴随的,则是行草书登上历史舞台,并成为文人独立的艺术创作的书体。而这期间,也是中国书法由民间性走向精英文人性的重要过渡时期。书法的创作主体发生了巨大的转变,书法的审美风格也发生了巨大转变——书法由汉代的阳刚之美走向了两晋的妍媚之美。所以,如果研究书法史,或者说研究中国的草书史、行书史,以仅仅只有两晋开始才有行草书的肇端,以二王书风为中国书法的最高审美旨趣,我认为这是很不恰当的。如果忽略了两汉与北朝书风,那么中国书法史是残缺的,是缺骨少钙的,一定会缺少丰厚的营养。甚至可以说,书法的精髓,恰恰就在于汉魏之际。你对书法史建构的深度与高度,恰在于你能不能抓住这个关键环节。所以,康有为《广艺舟双楫》的核心思想就是“变”,而他的“变”的思想又是以汉代书风为肇基的,所以,康有为不论是“尊碑”也好,“抑帖”也好,“备魏”也好,“取隋”也好,“卑唐”也好,都是为了体现他的“本汉”思想,“本汉”之宗旨即在于为汉代分书寻求一个理论体系。在康有为的书学体系中,魏晋六朝隋唐几乎所有的书法文本,其笔法都是导源于汉分,即便是王羲之的行草书,也多有汉分笔意,王羲之书法笔法大抵来自于汉代的卫氏,卫氏一门四人卫觊、卫瓘、卫恒、卫铄,其书风直承汉代分书,乃蔡中郎(邕)之嫡传,而经由卫氏之传,由于这中间有一个伟大的女性书法家卫夫人(卫铄),故此发生了一个戏剧性的转折,到了王羲之,便由汉代的阳刚之美转而为阴柔、妍媚之风了。所以,康有为之所以要振北碑之雄,乃是为了挽帖学之靡。我之所以要不惜篇幅地叙说这段历史,乃是想说明,马国俊以一个书学研究者的敏锐视角,抓住了中国书法史这一核心脉络,他抓住了楷书这个关键环节,就等于抓住了中国书法史、书体演变史的关纽,因为,楷化的历史,就是汉晋书风演变的历史。所以,你看马国俊的楷书,点画之丰饶,使转之灵动,结体之开张,魄力之雄强,结体之丰饶,用笔之俊朗,气息之淳厚,可谓直承汉魏!楷书的新理异态,在他笔下皆一一呈现。他的楷书,可以说糅合了唐碑、魏碑与汉碑的笔法,既有唐人的端严与法度,亦有北朝刻石的古拙与朴茂,还有汉代分书的烂漫、雄肆与开张,可谓得其楷之大者也。而且,他的几乎每件楷书,都有各自不同的风格和面貌,这跟当下楷书千人一面、千作一面的创作风气拉开了距离,这说明,马国俊没有跟随时风,他的创作是带有理论指导性的创作,他的理论不是空洞的说教,而是由创作学衍生出来的理论,带有极强的理论探索性和实践探索性。理论与创作在很多人那里本是两张皮,但在马国俊这里,却得到了很好地结合,而且,很多人是跛脚的,理论好不一定创作好,创作好不一定理论好,但马国俊是两条腿走路,而且没有出现明显的跛脚现象,这很难得。

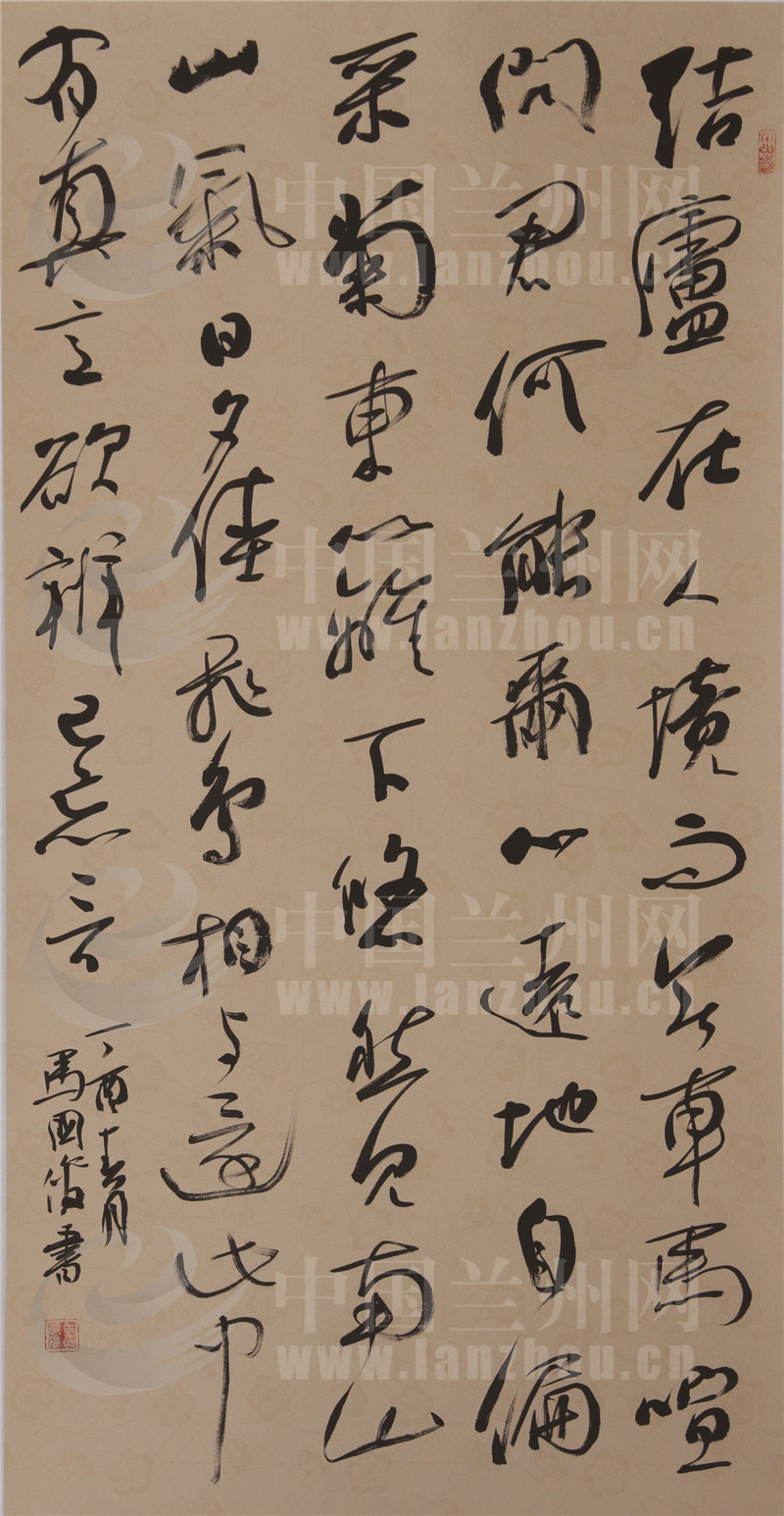

马国俊的书学研究中,有相当一部分是对敦煌书风的考察,敦煌书风是中国书法史中的宝库,但是,目前的敦煌学研究,对于敦煌文书在书法方面的价值与审美的研究还十分缺乏,大部分敦煌学研究只是从考古学、文献学或社会学、宗教学等层面展开的,却很少涉及对书法本体的研究,这是一种缺憾。我们当然不能说敦煌书法引领了文人书法,但有一点是不可忽视的,那就是以敦煌文书为主的民间书风,很大程度上对两晋以降的文人书法有很大影响。当然,敦煌的书法不能完全说是民间书风,因为敦煌书写者的书法仍然受到此前汉代文官书法的影响,汉晋之际的书法家的身份是很复杂的,不能简单说是民间的还是官方的,是草根还是精英,是文人还是非文人,而且,即便对于同一个书法家而言,他昨天的身份和今天的身份就有可能判若两然。搞清楚身份问题,对于理解敦煌书法以及以敦煌书法为主的西域书风与中原书风之间的转换与承传关系,十分有必要。这个课题,马国俊也费了相当的精力,他的书法学研究也一部分与社会学研究有关,这为他奠定了开阔的视野,所以,我们在他的书法作品中,很少看到单独承传的是哪一个人或哪一种体系的书法文本。我们似乎也可以说,马国俊的书法,是民间与精英的融会,是地域与地域的融会。

其实,敦煌文书这样的西域书风与汉魏之际的中原书风之间本就是互相影响、互相承续的,其中的两个关键人物就是李柏和张芝,张芝的草书不仅影响了整个河西地区的书法,而且对当时中原地区的文官书法体系也有不小的影响,李柏并不是书法家,但其中的《李柏文书》却对汉晋之际的整个书法史的影响极大,甚至可以说,王羲之草书中的很多用笔,直接就是对《李柏文书》的汲取。我们目前无法看到东晋行书的真实面目,但是我们从《李柏文书》,从张芝草书、卫氏书法中,能够窥测到东晋行草书的大致面目。同时,我们现在很少甚至几乎看不到汉代草书的真实面目,但是我们从东晋流传下来的王氏书法遗迹摹拓本中,亦能窥测到汉代草书的影子。而汉代草书则是汉代楷书——事实上叫真书——草化(一种由隶书向楷书演化的隶楷书的草化书写,也可以认为是章草书,但不完全是章草书)的影子。而马国俊的书法中,不论是楷书还是草书,抑或是隶书,你不会觉得他的这几种书体之间是断裂的,而恰恰是有内在关联的。所以,他的楷书很率意,不是那种板正、僵化的楷书结字,他的楷书的每一个笔画几乎都是断开的,给人一种疏朗之感,他极力想在楷书中摆脱楷书本体的束缚,极力向行草书迈进,这源于他的一种自由的创作心境。能够把楷书写得端严、敦实也许并不难,难在端严、敦实基础上的灵动、别致、俊朗、丰饶,这不但需要才情,而且需要功力,当然,更需要有对汉晋时期楷书演化史的深度考察与体悟。再看看他的行草书,尽管他在行草书上下的功夫颇多,而且取得的成绩也颇高,但相比于他的以米芾、王铎等宋明行草为基轴的极具文人审美意趣的行草书,我恰恰认为他在章草书创作上将来会有更大的可发挥空间。因为写行草以宋明为皈依,这已经形成了当代书坛的一种流行风气,当然,马国俊即使写这样的行草,也不落窠臼,他没有将王铎的拓而为大夸张化,而是取米芾的倚侧之姿、取王铎的意态纵横为己所用,从而把文人书法的精神意趣表现得恰到好处。但即便是这样,我认为,当代行草书如果在宋明文人的矩度内亦步亦趋,则很难超越,而要想突围与超越,恰恰要在唐人乃至晋人以前的行草书中去探寻。这时候,章草便成为了一种不得不去关注的书法形态。可以认为,在大量的汉简书和墨迹书中,都有章草这种书写形态,汉代草书的滥觞,即以章草为其典型和标准化之形态。所以,着力于章草,便是于行草书中别开新路。作为一个书学研究者,马国俊深刻地认识到了这一点,所以,他在章草书创作上可谓信马由缰,在章草体式中,他又适度融入了敦煌文书的意趣,这样,他将文人书法的渊雅与民间书风的简率融而为一。马国俊的章草书,得两晋章草遗韵,他把章草写得灵动、萧散,这是很难得的。很多人写章草,是把章草写死了,写飘了,写僵化了,为什么会这样呢?其实很关键的一点就是,他们写章草,是为了章草而章草,而不知章草之源流,不知章草是由隶楷书演变而来,用一种静态的思维去写一种书体,当然会造成死板和僵化!

所以,在我看来,马国俊书法的一个很大的特征就是“变”,这个“变”的书学与创作理路,恰恰与康有为书学思想一脉相承。而“变”也是汉晋时期中国书法史的一个基本脉络。各种书体、各种思想、各种审美格调、各个地域的书法风格都在相互交融,相互影响,相互吸收,相互递嬗。我十分赞赏马国俊《汉末魏晋前书法艺术生成论》这篇文章,此文专门谈到书法艺术的审美自觉,他从分析先秦、两汉历史环境的角度论述书法艺术的“自觉”因素及其生成的客观氛围,揭示了书法艺术与历史环境二者的辩证关系及其规律。这区别于将书法的自觉期从“魏晋”开始算起的观点,提出了书法艺术的自觉是一个逐步觉醒的过程,应将上限一直延伸到甲骨书法的重要论断,这个观点拓展了中国书法生发的内涵和外延。这体现了他的睿智。此文的观点与我的新书《书之殇:中国书法文化对话录》的观点恰好不谋而合,我觉得至少有一点我们是比较一致的:中国书法审美自觉的发生不是在两晋,而是在两晋之前。当然,我的主张是在东汉末年,以系统的书法理论的出现为标志,其中的代表性人物就是蔡邕。马国俊认为书法的审美自觉的形成是一个漫长的动态化的过程,这一点我十分认同,同时也表明了他的“变”的书学立场。事实上,如果意识到了“变”,则对于各种书体的演变与发展,就会有新的考量,任何一种书体的形成都不是一朝一夕的,任何一种书体本身也不是一成不变的,所以,以单纯的书体来考量书法史,我认为这本身就是一种误区。正因如此,马国俊的书法作品中,才极力表现出对打破书体局限的一种探索,尽管也许还有或多或少的不足,但这是十分令人可喜的。(作者系艺术史学者、批评家、《中国书法》杂志编辑部副主任)

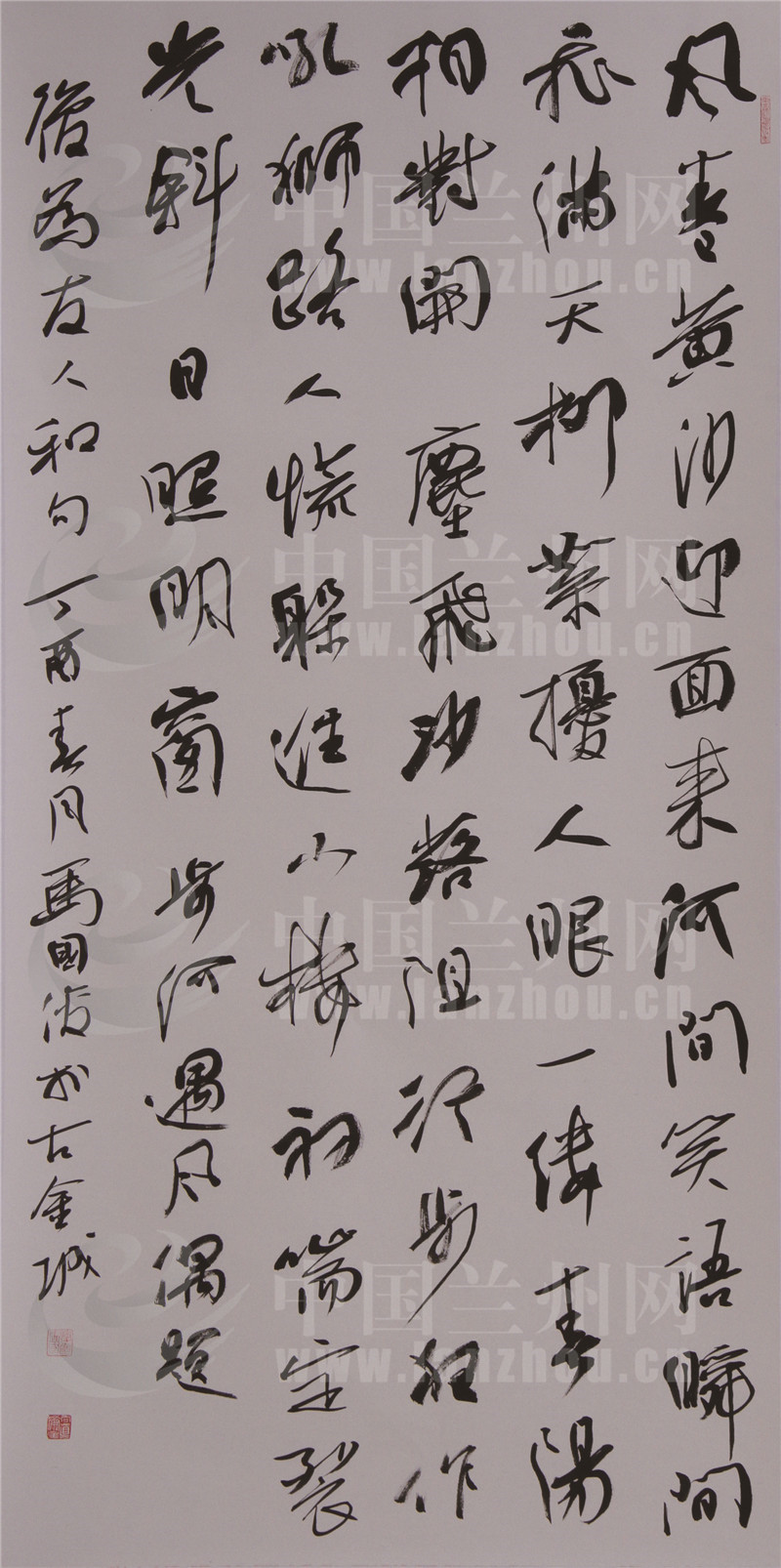

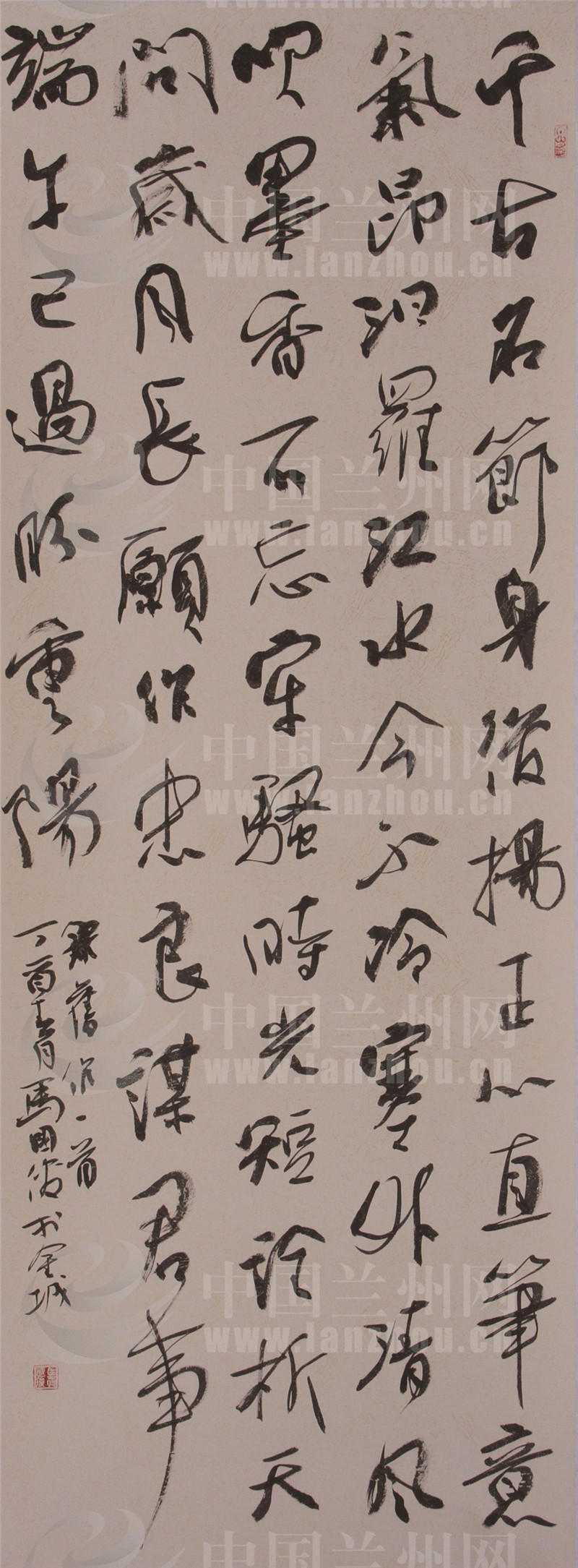

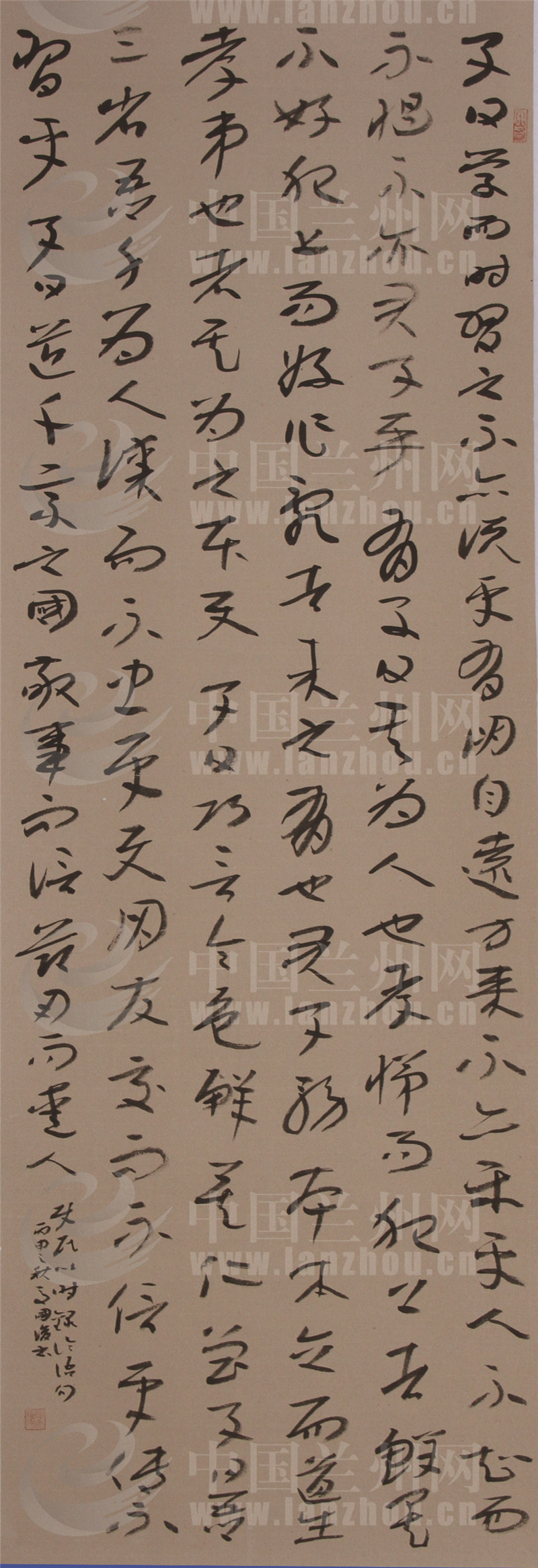

书法作品欣赏